나는 초등학교 4학년 때까지 단칸방에 살았다. 화장실도 집안에 없었다. 화장실이 실내에 없기는 내가 다니던 학교도 마찬가지였다. 초등학교 5학년이 되어서야 학교에 신식 화장실이 생겼다. 그리고 우리 집도 신식화장실이 있는 집으로 이사했다. 내 방이 없는 건 그때도 마찬가지였지만 방처럼 쓸 수 있는 공간이 생긴 것만으로도 좋았던 기억이 난다. 그리고 진짜 내 방이 생긴 건 재수생 시절이었다. 어린 시절 내가 가장 부러워했던 친구들은 자기 방이 있는 친구들이었다. 하지만 내가 어렸을 때는 자기 방이 없는 친구도 많았고, 반지하에 살던 친구도 많았다. 그래서 좋은 집에 사는 친구들이 부럽기도 하고 좁은 집이 불편하기도 했지만, 기가 죽을 일은 없었다. 다 같이 어려웠으니까...

1989년 영구임대아파트가 도입된 이후, 2000년대 초 소년소녀가정 및 가정위탁 세대를 대상으로 전세 임대주택이 도입되었고, 주거 빈곤을 겪는 저소득층으로 지원대상이 확대되어왔으며 매입임대주택, 국민임대아파트 등 저소득층 주거 안정을 위한 지원제도는 다양하다. 그러나 영구임대아파트 단지는 슬럼화되었고, 전세 임대주택은 집주인들이 계약을 꺼리거나 오히려 전셋값 상승의 원인이 되었으며, 국민임대아파트는 휴거(휴먼시아 거지)라는 씁쓸한 신조어를 만들었다. 그렇지만 주거 빈곤층의 주거환경을 개선하는 데 도움이 된 것은 사실이다. 그럼에도 불구하고 전체아동의 9.7% (2015년 인구 총조사 기준 94만 4천 명)의 아동들이 최저 주거기준에 미달하거나 집이 아닌 곳 (고시원, 쪽방, 비닐하우스, 컨테이너 등)에서 살고 있다.

【가구구성별 면적기준】

|

가구원수(인 ) |

표준가구구성 |

실(방)구성 |

총주거 면적 (㎡) |

|

|

현행 |

개선 (안 ) |

|||

|

1 |

1 인 가구 |

방1, 부엌 |

12 |

14 |

|

2 |

부부 |

방1, 식사실 겸 부엌 |

20 |

26 |

|

3 |

부부 +자녀 1 |

방2, 식사실 겸 부엌 |

29 |

36 |

|

4 |

부부 +자녀 2 |

방3, 식사실 겸 부엌 |

37 |

43 |

|

5 |

부부 +자녀 3 |

방3, 식사실 겸 부엌 |

41 |

46 |

|

6 |

노부모 +부부 +자녀 2 |

방4, 식사실 겸 부엌 |

49 |

55 |

국토교통부 제공(2011년)

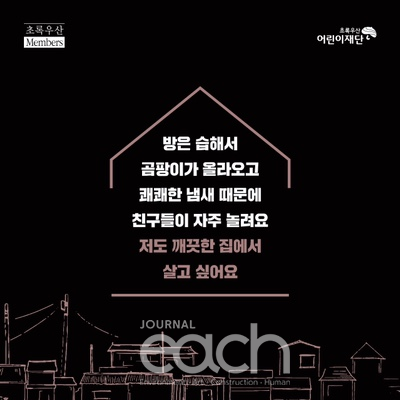

사회복지 현장에 있으면서... 열악한 주거환경에서 생활하는 아이들을 정말 많이 보았다. 그 아이들에게 소원을 물어봐도 정작 이사가 가고 싶다고 말하는 아이들은 별로 없었다. 어차피 안된다는 걸 알고 있기 때문이었다. 그러나 다른 어떤 도움보다 이사가 절실했던 아이들이 많았고 그 아이들의 이사 전과 후의 삶이 얼마나 달라지는지도 잘 알고 있다.

계단 열 두 개를 내려가야 마치 영화에서 보던 서대문형무소 같은 단칸방에 사는 고등학생 아이가 있었다. 상담을 위해 가정방문을 했는데 계단을 세 개쯤 내려갔을 때부터 냄새 때문에 숨을 쉬기가 어려웠다. 당시 그 아이는 냄새 때문에 왕따를 당했던 탓에 어깨도 다 펴지 못하고 타인과 눈도 마주치지 못했었다. 그 아이를 이사할 수 있게 도와주는 데는 큰돈이 들지 않았다. 임대주택 보증금 중 자기부담금의 일부인 150만원이 필요했을 뿐이다. 이사를 간 아이 엄마에게서 편지가 왔었다. 아이가 편의점 아르바이트를 구했다고 했다. 엄마와 함께 찍은 사진 속의 아이는 활짝 웃고 있었다. 어깨가 쫙 펴져 있었음은 물론이다.

사회복지 현장경험 13년 중 가장 안타까운 사연 중 하나도 집과 관련이 있다. 어느 여고생이 10년 전에 뇌종양수술을 받았는데 재발이 의심되어 검사비 지원이 필요하다는 제보가 들어왔었다. 가정방문을 해보니 그 집은 난방이 되지 않아 연탄난로를 피우고 있었다. 뇌종양 수술을 받은 아이가 10년 동안 난방도 제대로 되지 않는... 연탄난로를 피우는 집에서 살고 있었다니... 검사비 지원결정을 받자마자 병원에 연락하여 검사를 진행시켰다. 예상대로 재발이었다. 검사비는 지원할 필요가 없었다. 소아암 진단을 받으면 검사비까지 국가지원이 가능했기 때문이다. 그 아이는 수술을 받았다. 그리고 검사비 대신 주거보증금을 지원해 주기로 했다. 계약이 완료되었다. 그러나 그 아이는 집다운 집에 단 하루도 살지 못했다. 이사를 며칠 앞둔 어느 날... 나는 그 아이의 사망 소식을 들었다.

2020년 3월 기준 서울 아파트의 평균 매매가가 9억을 넘었다고 한다. 그러나 우리 주변에는 몇백만 원의 목돈을 마련하지 못해서 집다운 집에 살지 못하는 아이들이 아직도 많다. 그들의 부모에게 빈곤에 대한 책임이 있는 경우가 대부분이다. 하지만 아이들은 잘못이 없다.