삶의 가압장

- 인왕산~안산 이어산행

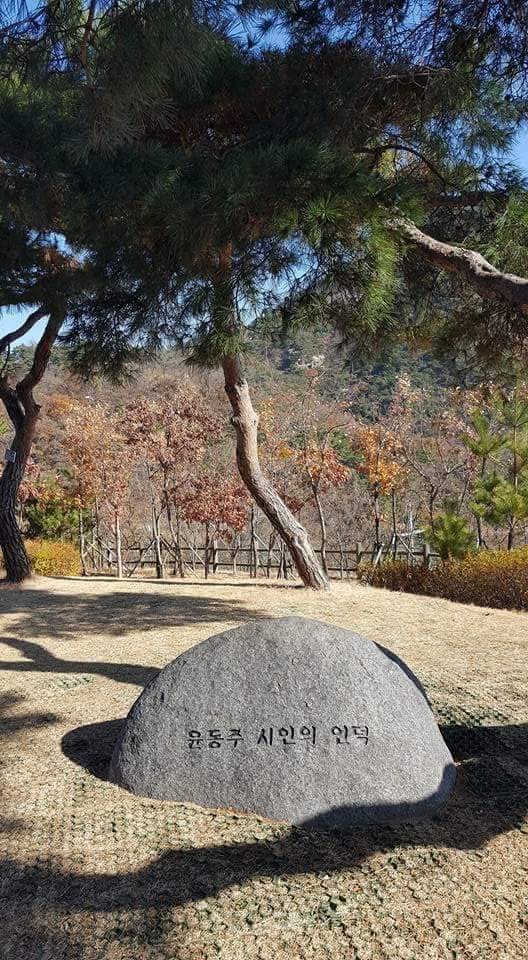

창의문 앞에서 암울한 시대에 잎새에 이는 바람에도 괴로워하며, 별을 노래하는 마음으로 살다간 영원한 순수청년 윤동주를 만납니다. 아담한 문학관이 있고, 그 뒤에 시인의 언덕이 있습니다. 윤동주문학관은 인왕산 자락에 버려진 청운수도가압장 물탱크를 개조해서 만들었습니다. 가압장이란 느려지는 물살에 압력을 가해서 다시 힘차게 흐르도록 도와주는 시설을 말합니다. 윤동주의 시가 우리의 삶에 가압장이 되어 준다는 테마입니다. 얼마나 기발한 아이디어인가? 버려진 것이 폐허로 무너질 수도 있고, 의미 있는 공간으로 재탄생할 수도 있다는 것을 보여주는 현장이자, 전혀 다른 것을 테마로 엮어 재구성하면 이렇게 멋진 창조물을 탄생시킬 수 있다는 증표이기도 합니다.

당시 연희전문학교를 다녔던 윤동주는 안산과 인왕산 걷기를 좋아했다고 합니다. 그의 발길이 있었기에 후대가 여기에 시인의 언덕을 짓고, 수돗물 가압장으로 쓰다 버려진 폐허의 건물을 그의 문학관으로 재탄생시킬 수 있었을 것입니다. 가압장이 느슨한 수도관 물에 압력을 가하여 고개를 넘도록 하듯이, 그의 시가 우리네 삶의 가압장이 될 수 있기를 기원하면서 인왕산을 오릅니다.

인왕산하면 제일 먼저 떠오르는 이미지는 호랑이입니다. 경복궁의 우백호에 해당한다는 점이 그렇고, 산의 기세와 모양새가 웅크리고 있는 호랑이를 닮았다고도 합니다. 기록에 따르면 조선 시대는 물론 불과 일백여 년 전에도 인왕산에 호랑이 살았고 호환이 적지 않았다고 합니다. 심지어 경복궁에도 호랑이가 나타났다고 하는데, 지금은 그렇게 많은 호랑이가 도대체 어디로 떠나갔단 말인가?

국사당에 이르렀습니다. 오늘은 무슨 일이 있는지 아침 일찍부터 굿판을 벌이고 있습니다. 알 수 없는 구성진 가락과 북소리가 요란합니다. 국사당은 조선 시대 남산을 신격화한 목멱대왕에게 제사를 지내던 곳이라 합니다. 원래 남산 팔각정 자리에 있었으나 일제강점기 때 일본 사람들이 조선신궁을 지으면서 1925년 지금 위치로 옮겨지었다고 합니다.

국사당 위쪽에 선바위가 있습니다. 기이한 형태의 바위입니다. 선바위는 아이를 갖기 원하는 부인들이 기도를 했던 바위라고 전해지고 있습니다. 오늘도 나이 드신 몇몇 분들이 이른 시간인데도 자리를 펴고 연신 절을 하고 있습니다. 설마 출산율이 일 퍼센트 이하로 떨어진 지금 시대를 걱정하는 기도일까? 이런저런 우환도 많고 야박한 세상에 딱히 기댈 것조차도 별로 없는 민중의 소박한 소망의 몸짓일까?

이 바위에는 재미있는 일화도 있습니다. 한양도성을 쌓을 때 무학대사는 이 바위를 도성 안에 둘 것을 주장했으나, 정도전의 반대로 도성 밖으로 밀려 났습니다. 정도전은 이 바위를 도성 안에 들이면 불교가 흥할 것이요, 도성 밖에 두면 유교가 흥할 것이라며 태조를 설득하여 결국 도성 밖에 두었습니다. 무학은 '이제부터 승도들은 선비들의 책 보따리나 지고 따라다닐 것이다'라며 탄식했다고 합니다. 이 일화는 당시 유교와 불교 간의 대립의 일면을 보여주는 것으로 해석할 수 있지만, 제아무리 기묘한 바위일지라도 무슨 신통한 영혼이 있다고, 당대 최고의 대승과 대학자가 합리적인 근거도 없이 이런 허무맹랑한 주장을 펼쳤던 것일까?

예나 지금이나 정치는 헤게모니 잡기라고 할 수 있습니다. 상징은 헤게모니의 그럴듯한 명분을 제공해줍니다. 그래서 상징은 필요하고 심지어 조작하기도 합니다. 상징은 과학적인 근거나 합리성을 따지지 않습니다. 수행이나 지식의 깊이는 중요한 요인이 아니었던 것입니다. 이를 아는지 모르는지 한양도성은 무학재와 안산으로 연결되지 못하고, 강북삼성병원 쪽으로 내려와 이곳저곳에 상처를 입은 부상병의 모습으로 남대문에 이르고, 남산을 오르고 있습니다.

무악재 하늘다리는 인왕산과 안산을 생태적으로 연결하여 생물종의 다양성을 증진하고 야생동물의 이동을 위하여 조성하였습니다(2016. 12. 29 ~ 2017.12. 18). 그런데 아무리 보아도 이 다리를 건너 이동할 야생동물이 있을까 싶습니다. 이미 사람들이 둘레길을 장악하고 있으니 말입니다. 혹시 밤이나 되어서야 집 잃은 개나 고양이가 지나갈 수는 있을 것입니다. 하늘 다리를 건너 안산 자락길을 걸어갑니다.

자락길 사거리입니다. 사람들은 이곳에서 한숨을 고르며 정상인 봉수대 쪽으로 갈 것인지 둘레길인 안산 자락길로 갈 것인지를 선택합니다. 이곳 숲속에 '삐죽바위'라 불리는 남근석이 불끈 솟아 있습니다. 하지만 보통 사람들은 그것이 있는지도 모르고 지나칩니다. 바위가 나무에 가려있기도 하고, 이 바위의 존재를 알리는 표지문 같은 것도 없기 때문입니다. 나는 산행을 하면서 남ㆍ녀근석에 관심이 많습니다. 대체 왜 그런 것에 관심이 두느냐며 책망하시는 점잖은 분도 있을 듯합니다. 나는 결코 그 타이름에 반기를 들고 싶지는 않습니다.

다만 실례를 무릅쓰고 조심스럽게 말씀드리자면, 내가 남ㆍ녀근석에 관심이 많은 것은 그 바위의 생김새보다, 그 바위를 통하여 이 땅에서 살아온 사람들이 전하는 민중 문화의 원형을 보고 싶은 기대 때문입니다. 문화란 인간의 삶의 총체이기에, 먹고 일하기 등 살아가는 모든 것 뿐만 아니라, 생각하고, 배우고, 창조하는 기저의 의식 전부를 포함한다고 하겠습니다. 남ㆍ녀근석은 통상 다산과 풍요의 기원으로 인식하기도 합니다만, 나는 더하여 이 땅에 터 잡고 생명을 유전한 민중 문화의 강한 생명력을 봅니다. 길을 걷는 것은 이것을 찾고, 보고, 듣고, 기록하는 여정입니다.