자카르타 수돗물 80% 세계에서 가장 오염된 강 ‘찌따룸강’에서

계속되어온 ODA사업에도 '찌따룸강' 수환경은 제자리걸음

첫 번째 칼럼을 쓰고 나서 바로 구상했던 두 번째 칼럼이 인도네시아의 찌따룸(Citatum)강에 대한 내용이었고, 관련 자료도 쉽게 찾기는 했지만, 더위 탓을 해야 할지, 코로나19 정국 탓을 해야 할 지 머릿속만 어지러운 채 시간을 보냈다.

필자가 사업 책임을 맡아 수행하기로 한 ‘필리핀 팜팡가강 유역 수자원통합관리시스템 구축 사업’은 작년 12월 KOICA와 계약을 체결하고, 금년 2월 초 현지에 캠프를 차리고 본격적으로 착수를 하려 항권권까지 구매를 마친 상태에서 1주일을 앞두고 코로나 사태로 일단 연기한 채, 국내에서 자료조사 및 정리로 시간을 보내며 한 달, 두 달 상황이 개선되기를 기다렸지만 지난 8월 말 결국은 연말까지 사업을 잠정 중단하는 것으로 KOICA와 협의하여 결론을 내린 상태이다.

금년 한 해 가장 중요한 계획에 차질이 생기다 보니 어떤 일도 손에 잡히는 게 없다고나 해야 할까? 이 뿐 아니라 대부분의 해외공적원조사업(ODA)들이 진행에 차질을 빚고 있는 안타까운 상황이고, 앞으로 이런 활동들이 어떤 방향으로 진행될지 가늠이 잘 되지 않는 상황이다.

본 고의 주제인 인도네시아의 찌따룸강에 대한 두 개의 기사를 각각 다음의 박스에 담았다.(독자들께서는 반드시 먼저 읽어 주시기 바람)

2009년에 작성된 기사와 2016년에 게시된 블로그의 내용으로 서술하고 있는 이 강의 현황이 마치 같은 날 쓰여진 내용 같다는 점이 가장 큰 문제이다.

입력 : 2009.12.04 00:00 ㅣ 수정 : 2012.07.26 18:20

[출처: 서울신문에서 제공하는 기사입니다.]

http://nownews.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20091204601007#csidxc51cc5f9fb01bc0b37ae25637641d2c

자카르타 관통하는 ‘쓰레기 강’ 충격

인도네시아 자카르타를 관통하는 ‘쓰레기 강’의 모습이 외신에 소개돼 충격을 주고 있다.

영국 대중지 더 선이 소개한 이 곳은 한 때 세계에서 가장 아름다운 경관을 자랑했던 시타룸 강(Citarum River)이다.

20년 전만 해도 다양한 어류와 조류의 보고였던 이 곳이 급격한 산업화의 영향으로 심각하게 병들어 버린 것.

쓰레기 매립장을 연상케 하는 이곳에 대해 더 선은 “아름다운 경관은 사라지고 악취가 코를 찌르는 ‘쓰레기 강’이 되고 있다.”고 설명했다.

1990년대부터 들어선 섬유공장 수십 곳이 몰래 버린 각종 폐수와 강 주변 무허가 집들에서 나온 생활하수가 더해져 강을 오염시켰다고 신문은 덧붙였다.

더러운 강 때문에 심각한 전염병의 위험을 안고 살아가지만 가난한 주민들은 밀려온 쓰레기더미속 폐품을 모아 근근히 생활하는 중이라고 알려졌다.

더 선은 “80% 이상이 자카르타 급수로 공급되는 만큼 시타룸 강을 살리려는 국제적인 협조가 시급하다.”고 지적했다.

사진=AFP / 서울신문 나우뉴스 강경윤기자 ewsluv@seoul.co.kr

자카르타 수돗물 80% 세계에서 가장 오염된 강 ‘찌따룸 강’에서

2018. 1. 6. 8:17 blog

https://blog.naver.com/markwongai/221178988543

자카르타 수돗물 80% 세계에서 가장 오염된 강 ‘찌따룸 강’에서 (출처 : 한인포스트) 자카르타 주민들과 서부자바 주민들을 위한 수돗물은 길이 297km의 찌따룸 강에서 비롯되는데, 이 강은 세계에서 가장 오염된 10개 강에 포함되어 있다.

내셔널 지오그래픽지는 지난해 11월 자카르타 수돗물의 80%가 세계에서 가장 오염된 강 10위권에 들어간 찌따룸강에서 나온다는 기사를 게재했다. 콤파스지는 2017년 12월 27일 찌따룸 강에 대해 조사한 결과 찌따룸 강 10여년간 시민들이 마음대로 쓰레기를 버려왔고, 공장을 역시 독성 폐기물을 강에 버려왔다고 보도하면서 이 강은 인근 농민들의 농업용수로, 그리고 어민들의 양식업에 이용되어 왔으며 또한 전기발전소에 쓰여졌으며, 자카르타 수돗물의 수원으로서 적합하지 못하다고 보도했다. 콤빠스 신문의 보도에 따르면 찌따룸강의 지대면적이 1,132,334헥따르이며 찌따룸 강에 흐르는 개울이 21개 있고 이 개울 인근에 18,640,000명의 국민이 살고 있다. 또한 찌따룸 강 인근 지대에는 2.700개의 공장이 있다. 이 공장들 중 1500개의 공장들은 매일 2,800톤 가량의 폐기물을 강에 버리고 있으며 여기에는 카드뮴, 구리, 니켈, 납, 비소등의 독성물질이 함유되어 있다. 현재 찌따룸 강에는 3개의 댐이 있다. 즉 자띠루후르댐과 찌라다댐과 사굴링댐이다. 이 댐들에서 생산되는 전기는 1,888MW로 자바섬과 발리섬에 이용된다. 이외에 찌따룸 강은 까라왕과 수방과 인드라마유와 버까시의 지역에 있는 420,000핵타르의 논밭을 위한 관개수로 사용 된다.

[출처]●자카르타 수돗물 80% 세계에서 가장 오염된 강 ‘찌따룸 강’에서|작성자 나의 자카르타

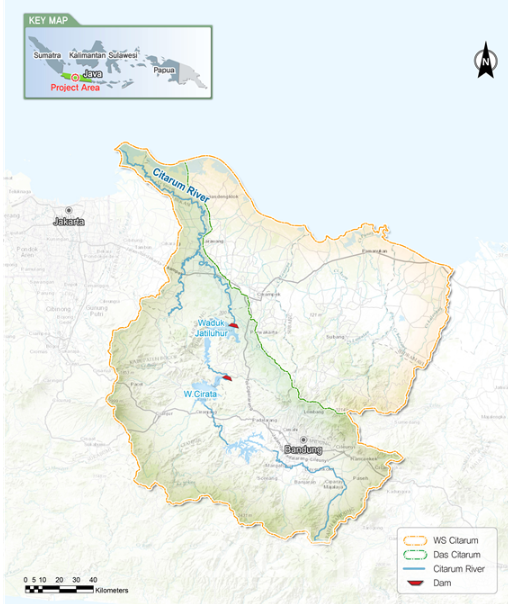

찌따룸 강은 아래 지도에서 보는 바와 같이 인도네시아를 구성하고 있는 여러 개의 섬 중에서 수도 자카르타가 포함된 자바섬의 서부, 즉 서부자바주(West Java)의 반둥(Bandung)시 남쪽에 위치한 와양(Wayang)산에서 발원하여 자바섬 북부해안에 위치한 베카시(Bekasi) 지역으로 유출되는 하천으로 전체 하천연장은 297㎞이고, 유역면적은 6,614㎢인 서부자바주에서 가장 큰 규모의 하천이다.

참고로 우리나라 한강의 유역면적은 26,018㎢이고, 유로연장이 515㎞이다. 이 하천은 1955년 제1회 아시아ㆍ아프리카 정상회의가 열리기도 한 피서 휴양지로 유명한 반둥시를 포함하여, 7개 district와 2개 시를 통과하며 생공용수와 농업용수 공급원이기도 하지만, 인공수로(West Tarum Canal)를 통해 3,000만 명 인구의 수도 자카르타 수돗물의 80%를 공급하고 있다.

필자가 몸 담았던 한국수자원공사, K-water는 2006년 ADB(Asian Development Bank, 아시아개발은행) 지원사업인 ‘인도네시아 Citarum강 유역 수질관리시스템 구축 사업’을 시작으로, 2010년 인도네시아 찌따룸강 유역 수자원환경 데이터베이스개발 용역을 진행한 바 있다. 또한 현재 재직하고 있는 동부엔지니어링은 2017년 KOICA의 ODA사업으로 이 강 유역 홍수예경보시스템 개발 사업을 수행한 바도 있다. 이 사업들 뿐 아니라 10년이 넘도록 ADB등 국제기구 및 우리나라와 미국, 일본, 영국 등 각국의 ODA사업을 통해 찌따룸강 유역의 물 환경을 개선하고, 홍수로부터의 안전을 도모하기 위한 투자와 사업이 진행되고 있는데도 불구하고 그 상황이 전혀 개선되지 않고 있다고 보는 것이 필자의 시각이다.

2011년 필자는 위에 언급한 사업 수행을 위한 현지사무소 개소식에 참석하기 위해 반둥시를 방문한 바 있다. 이 사업의 상대기관인 인도네시아 수자원공사 격인 PJT(Perum Jasa Tirta)-2 본사를 방문하여, CEO부터 실무진까지 다양한 사람을 만나 다양한 질의응답, 토론을 진행하였다. 지금은 일일이 기억이 나지 않지만 많은 사람들의 명함에서 Dr. IR. MS. (박사, 기술사, 석사) 등의 학위와 자격을 발견할 수 있었고, 대화를 통해 유럽이나 미국의 유명한 대학과 기관에서 유학을 마쳤다는 이야기를 들었다.

필자의 관심사인 수자원정보시스템이나 홍수예경보시스템에 대해 질문을 하자, 담당 부서의 책임자가 실무자에게 다시 질문을 했고, 그 실무자는 자기 동료의 책상 서랍에 아마 있을 것이라는 답을 하였다. 당시로부터 약 10년 전 네덜란드 기술자들이 컴퓨터 하드웨어와 소프트웨어 1식을 설치해 줬으나 매년 SW사용료를 지불하기가 어렵고, 입력자료(강수량, 하천이나 댐의 수위, 또는 유량 등)가 제대로 수집되지 않아 사용을 하지 않고 있다는 부연 설명도 들었다. 사용하는 소프트웨어인 수문 및 수리 모형은 그 유명한 MIKE series라고 했는데, 이는 우리나라에서 사용하고 있는 소프트웨어가 소나타 승용차 수준이라고 하면, 위의 MIKE series는 메르세데스벤츠 정도라고 비교할 수 있을 것이다. 물론 우리나라 도로에서 소나타가 전혀 문제없이 달려주듯이 우리나라에서 사용하고 있는 시스템은 훌륭히 그 기능을 수행해주고 있다.

이때 또한 현장을 방문할 기회가 있었다. 반둥 교외의 주택가를 지나는데, 잘 지어진 각 주택에는 자동차 대신 조그만 조각배들이 한척씩 있는 것에 대해 이유를 물으니 현지 가이드의 설명에 따르면 최근 기후변화와 상류지역에서의 산업화가 진행되어 비만 오면 홍수가 발생하기 때문이라는 것이었다. 왜 제방이나 배수장 설치를 통해 홍수재해를 방어하지 않는가하는 질문에는 이런 인프라 설치를 할 위치는 거의 어김없이 권력가들의 사유지이기 때문이라는 답을 들었다. 어느 국제기구에서 내건 슬로건 중에 ‘Living with Flood(홍수에 저항하지 말고 홍수와 더불어 사는데 익숙해지라는 의미)’라는 문구가 생각나 잠시 분노를 느끼기도 하였다. 또한 이곳저곳 강 주변을 견학하며 목격한 상황은 위 박스에 포함된 사진과 전혀 다르지 않았다. 독자들께서 포털 사이트에서 ‘찌따룸강’ 이라는 단어로 검색을 해 보면 보다 더 심각한 사진들을 쉽게 찾을 수 있을 것이다.

당시 더 이상의 사실 확인이나 원인 분석을 할 필요는 없다고 보고 답답함을 가슴에 묻고 출장을 마칠 수밖에 없었다. 필자는 이 칼럼을 통해 ODA사업의 허와 실을 정리하여 열거하고, 일일이 원인과 해법을 논하지는 않으려 하나, 계속해서 다른 나라, 다른 사례들을 공유해 나가도록 할 것이다. 지금도 해외사업을 진행하면서 어떻게 하면 사업이 실질적인 성과를 거두고, 지속가능하도록 할 수 있을까 하는 고민을 많이 하게 된다.