시민공학 엔지니어들은 신과 사람의 중재자

토목 건설산업은 다양한 학문의 결합이 필요

30년 동안 K-water에서 댐과 상수도시설을 건설하기 위하여 정부예산을 받기위한 노력, 설계, 공사발주 및 감독을 수행하다가 퇴직 후에 도화엔지니어링 기술개발연구원에서 젊은 시절에 생각해왔던 시민공학 분야의 기술을 축적하기 위한 그릇(플랫폼)과 의사결정을 위한 도구(소프트웨어)개발에 나의 공학 커리어의 마지막 부분을 장식하고 있는 중이다. K-water 30년과 설계엔지니어링 회사의 경험에서 얻은 이야기를 앞으로 기회가 있으면, 지면을 통해서 나누고자 한다.

엔지니어로 살아왔고 이렇듯 글쓰기와 언론에 문외한일 뿐만 아니라 학문적으로도 부족한 사람이 저널에 초대되고 보니 감사와 더불어 두렵기도 하고 또 한편으로는 언제 그만둘지도 모르지만 나의 생각을 글로 남긴다는 행운이 찾아온 기분이기도 하다. 글이 제국과 국가들의 흥망성쇠와 철학적, 정치적 사상, 종교적 믿음들의 기폭제가 되었다는 마틴 푸크너의 “글이 만든 세계”를 읽은 기억이 새삼 떠오른다.

네이버 지식백과사전에 의하면 “토목공학(土木工學)은 토목공학의 어원은 중국 고사인 축토구목(築土構木)에서 유래되었다. 말 그대로 흙을 쌓고 나무를 얽는다는 뜻인데 고대로부터 인간이 자연에서 손쉽게 구할 수 있는 재료로 집을 짓고 구조물을 만든 것에서 유래된 것으로 보인다. 토목공학이 영어로는 Civil Engineering이다. 1760년경 영국의 존 스미턴(John Smeaton)이 군 기술자(Military Engineer)와 구별하기 위해 시민공학 기술자(Civil Engineer)라는 표현을 처음 쓰기 시작했고, 이때부터 시민을 위한 공공사업에 쓰이는 토목 기술을 토목공학이라 부르기 시작하였다고 한다.”

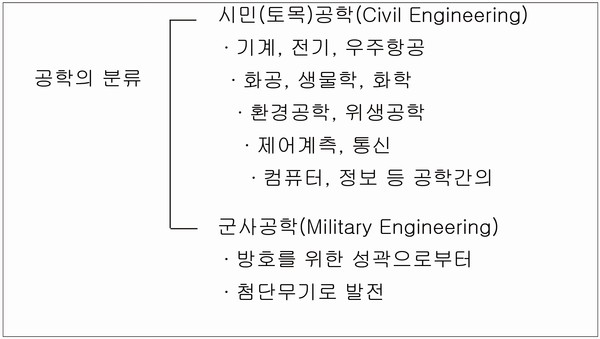

가장 기본적인 건설재료인 흙과 나무에서 유래한 학문의 명칭으로 [그림 1]과 같이 군사공학(Military Engineering)과 더불어 가장 오랜 공학의 원조이다. 문명의 발전으로 공학은 수많은 분야로 분화발전 중에 있으며, 공학의 어원은 문제를 발견하고 이에 대하여 기술적으로 해결책을 강구하는 Problem solving 이라고 할 수 있다.

항공우주엔지니어인 Theodore Von Karman은“Scientists discover the world that exists; engineers create the world that never was.”즉, “과학자는 이미 존재하는 세상을 발견하나, 기술자는 새로운 세상을 창조한다,”고 하였듯이 엔지니어는 문명의 창조자이기도 하다.

시민공학 엔지니어들은 신과 사람의 중재자라는 말을 좋아한다. 이유인즉슨 도로, 교량, 철도, 공항, 항만 등 모든 구조물은 자연의 끊임없는 시험으로부터 실패를 경험하고 발전하여왔기에 시민들이 요구하는 수준과 자연의 시험 사이에서 엔지니어들은 타협할 수밖에 없기 때문에 생겨난 말이 아닌가 생각을 하게 된다.

그러나 토목공학은 국내에서는 좋지 않은 이미지와 인식으로 인하여 학문의 명칭을 건설환경공학, 지구환경공학 등으로 개명하여 부르고 있다. 아마도 이러한 좋지 못한 인식은 과거에는 건설산업은 노동이 투자되어야 실체가 만들어지고, 육체적인 노동은 하위층의 노동력과 힘을 발휘하기 위하여 적당한 알코올음료가 필요하다보니 이로 인하여 행동에 일탈이 일어나기도 하면서 생겨났을 것이라 생각이 든다.

토목사업 즉, 건설산업은 과거 기계화 이전에는 노동집약적 산업이다 보니, 경기침체나 대공황이 일어나면 당연히 경기부양책으로 토목건설사업을 추진하곤 하였다. 대표적인 사업이 미국의 루스벨트 대통령이 대공황 극복을 위한 뉴딜 정책의 일환으로 1933년에 테네시강 유역 개발 공사(Tennessee Valley Authority, 약칭 TVA)이다. 우리나라도 최근에 “코로나19”로 인하여 경기가 지속적으로 침체되고 있어 그동안 정부정책에서 밀려고 있던, 건설사업에 투자가 늘어나고, 신공항과 수도권 광역철도 건설 등 지역의 현안사업들이 다시 기지개를 켜고 있다.

제4차 산업혁명은 클라우스 슈바프(Klaus Schwab)가 의장으로 있는 2016년 스위스 다보스 세계 경제 포럼(World Economic Forum, WEF)에서 주창된 용어이며, 물리적, 생물학적, 디지털적 세계를 빅 데이터에 입각해서 통합시키고 경제 및 산업 등 모든 분야에 영향을 미치는 다양한 신기술로 설명될 수 있다. 여기에서도 토목 건설산업은 자칫 설자리를 내어주고 있다. 대표적인 사례가 스마트시티이다. 도시설계는 토목공학의 자매학문인 도시계획학과와 함께 기획과 건설을 하지만, 스마트시티는 정보통신, 자동차, 헬스, 핀테크 등에 내어주고 있다는 생각도 할 수 있다, 그러나 실재로 건설엔지니어링은 범위와 분야가 광범위하고 [그림 1]에서 보듯이 다양한 학문의 결합이 필요하다는 것을 알고 나면 사소한 편견은 사라지게 된다.