한 인간의 고독한 수행, 한 국민의 자유를 향한 외침, 한 민족의 도전이 남긴 기록들.

이제 그 시간의 잔흔들이 “문화유산”이라는 이름으로 새롭게 호명됐다.

국가유산청이 ‘근현대문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률’ 시행 이후 처음으로 선정한 ‘예비문화유산’ 10건이 공개됐다. 건설·제작된 지 50년이 채 지나지 않았지만, 우리 근현대의 역사와 정신을 품은 유물들이 국가의 공식 보호 체계 안으로 들어간 것이다. 이는 단순한 과거의 기록이 아니라, 미래 세대가 기억해야 할 한국의 근현대 정체성을 담은 문화적 이정표다.

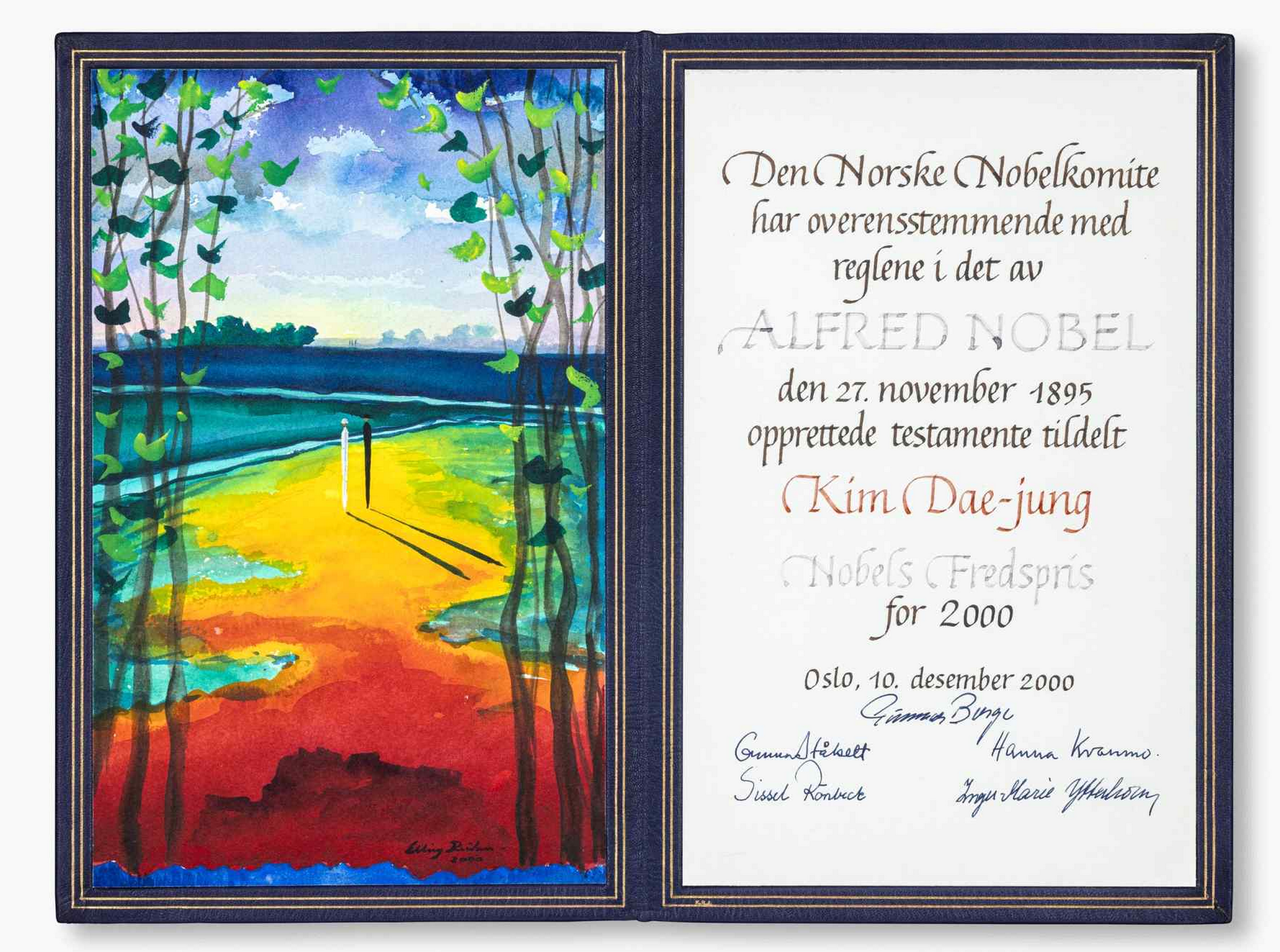

이번 예비문화유산에는 김대중 대통령의 노벨평화상 메달과 증서가 포함됐다. 2000년, 한국인 최초로 노벨평화상을 수상한 그 순간은 아시아 민주주의와 인권, 그리고 남북 화해의 가능성을 국제사회에 각인시켰다. 이 메달은 단순한 상징물이 아닌, 한국 민주주의의 피와 땀이 응축된 ‘희망의 증거’다.

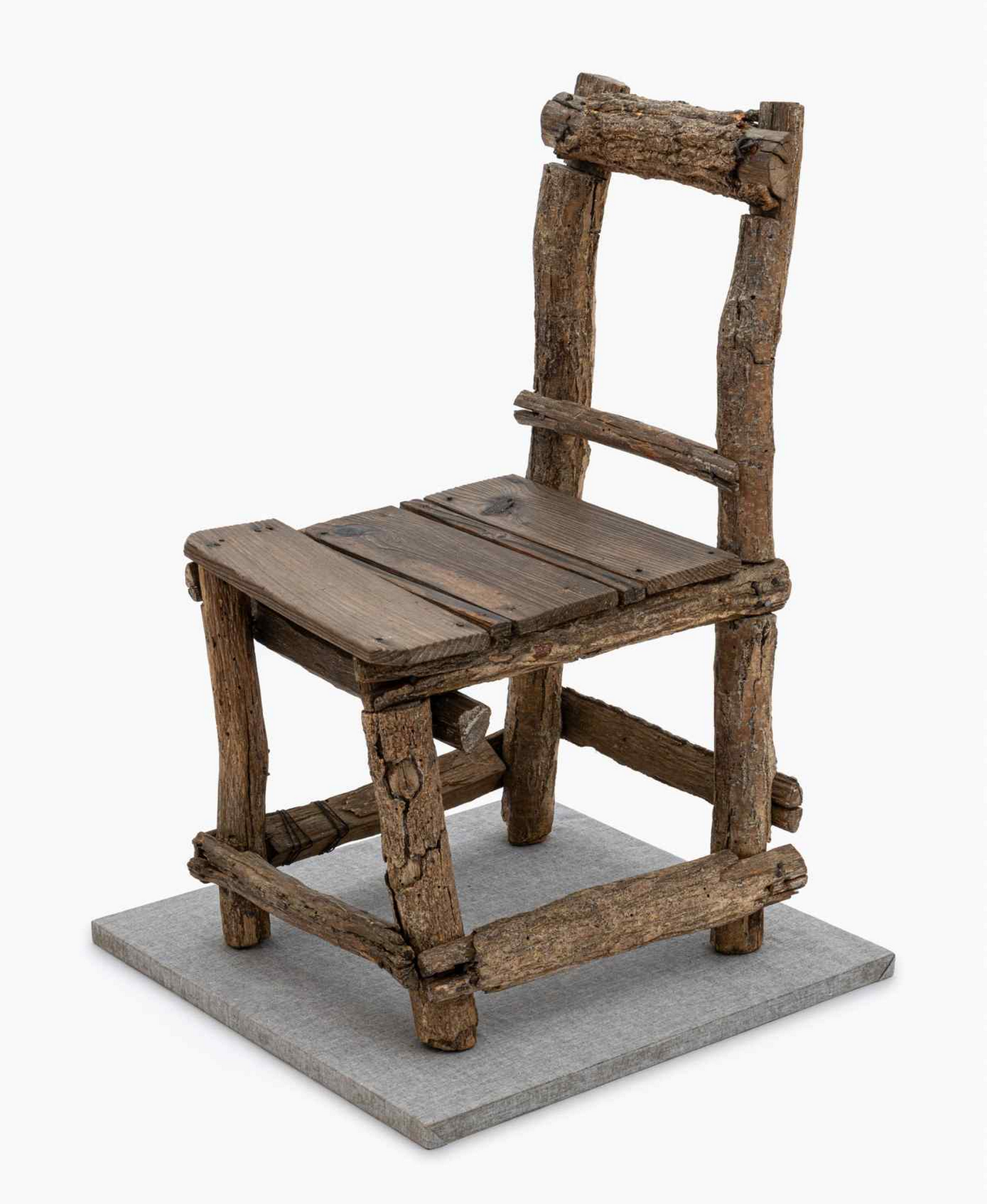

또한 많은 이들의 마음을 울린 법정스님의 ‘빠삐용 의자’도 이번 목록에 올랐다. 1975년 송광사 불일암을 지은 후, 스님은 땔나무를 모아 직접 의자를 만들었다. 영화 「빠삐용」에서 주인공이 고독 속에서 자신의 인생을 되돌아보던 장면처럼, 스님은 그 의자에 앉아 ‘무소유’의 삶을 실천했다. 이 한 점의 의자는 수행과 성찰, 그리고 자유의 의미를 상징하는 물건이자, 현대인의 내면을 되묻게 하는 철학적 유물로 남았다.

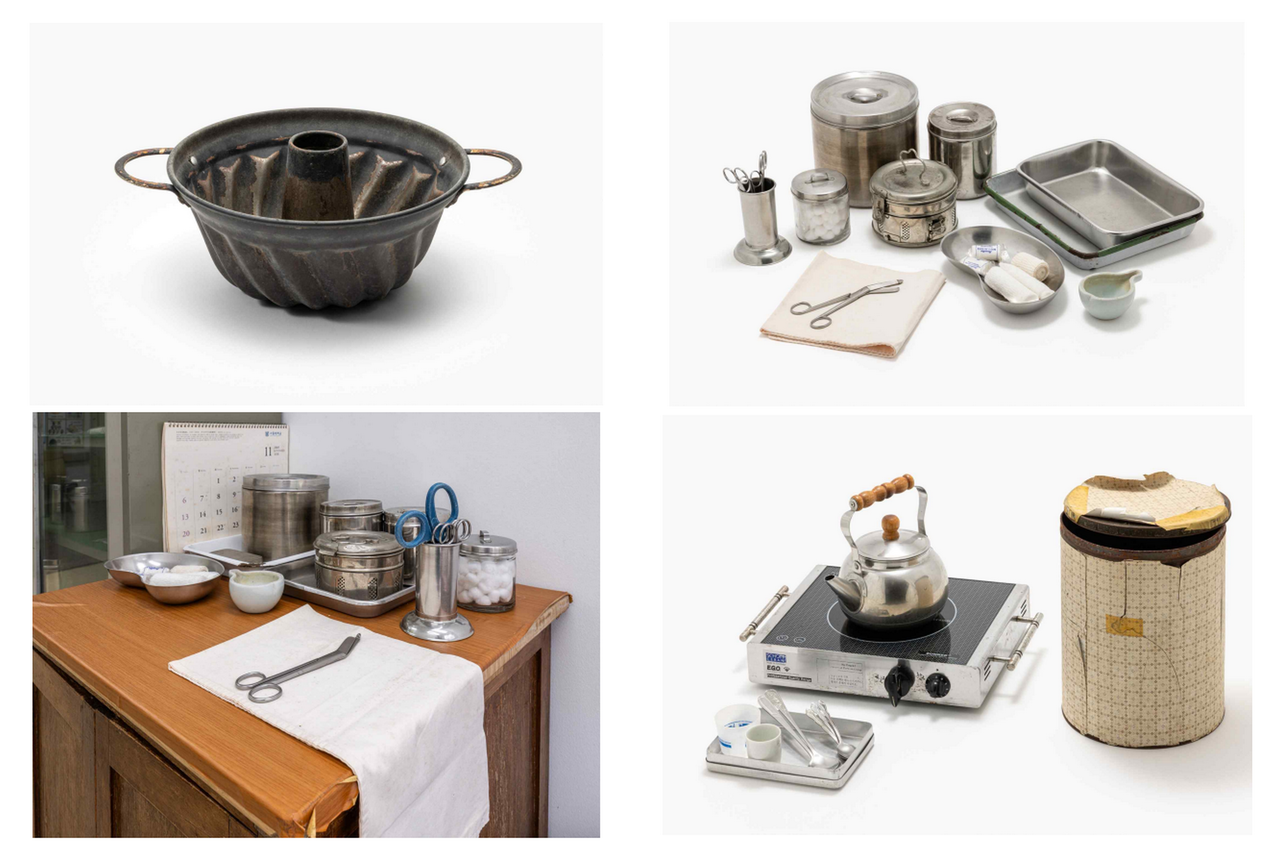

근대사의 어두운 그림자 속에서 피어난 인간애의 증거도 있다. 소록도의 마리안느와 마가렛 간병도구는 한센병 환자 곁을 40년 가까이 지켜온 두 오스트리아 간호사의 희생을 보여준다. 그들의 손때 묻은 치료도구에는, 한평생 편견과 차별을 넘어 인간 존엄을 지켜낸 사랑의 역사가 깃들어 있다.

산업화의 현장을 증언하는 유물로는 의성 자동 성냥 제조기가 있다. 1980년대, 국산 모델조차 없던 시절 의성 주민들과 국내 기술자들이 협력해 만든 이 기계는 ‘한국형 산업화의 원형’이라 할 만하다. 지금은 단 하나 남은 완전품으로, 한 시절 산업사와 서민의 생활사를 고스란히 품고 있다.

민주화의 불씨가 된 이한열 열사 피격 유품도 예비문화유산으로 지정됐다. 1987년 6월항쟁의 도화선이 된 그날, 최루탄에 맞아 쓰러진 젊은 학생의 유품은 대한민국 민주주의가 어떤 희생 위에 서 있는지를 증언한다.

스포츠 역사에서도 찬란한 장면들이 포함됐다. 양정모 선수의 1976 몬트리올 올림픽 금메달, 그리고 1991년 지바 세계탁구선수권 남북단일팀의 서명 탁구채와 삼각기는 한국인의 투지와 남북의 화합을 상징한다. ‘KOREA’라는 문구와 한반도기 아래 함께 땀 흘린 그 순간은, 스포츠를 넘어 분단을 잇는 하나의 역사적 기념비로 남았다.

한국인의 도전정신을 상징하는 1977 에베레스트 등반 자료와 남극세종과학기지 개척 기록, 그리고 88서울올림픽 굴렁쇠 소년의 굴렁쇠와 의상 스케치도 이름을 올렸다. 이들은 각각 인간 한계에 대한 도전, 과학적 개척, 그리고 평화의 메시지를 담아내며 한국 근현대사의 정신적 DNA를 보여준다.

국가유산청은 이번 10건을 관보 고시를 거쳐 예비문화유산으로 최종 확정할 예정이며, 중앙부처·지자체·소유자와 함께 체계적인 보존·활용을 추진한다.

또한 향후 50년 경과가 임박한 유물들을 대상으로 등록문화유산 지정 검토와 실태조사를 병행해, 근현대 문화유산의 선순환 체계를 구축할 계획이다.

이번 예비문화유산의 의미는 분명하다. 그것은 단순히 ‘오래된 물건’이 아니라, 한국 사회의 사상·민주·산업·과학·예술이 살아 숨 쉬는 기억의 좌표다. 시대의 온기와 상처, 그 속에서 피어난 인간의 정신이 하나의 유산으로 묶이며, 우리의 근현대사는 비로소 ‘현재형 기억’으로 다시 살아난다.