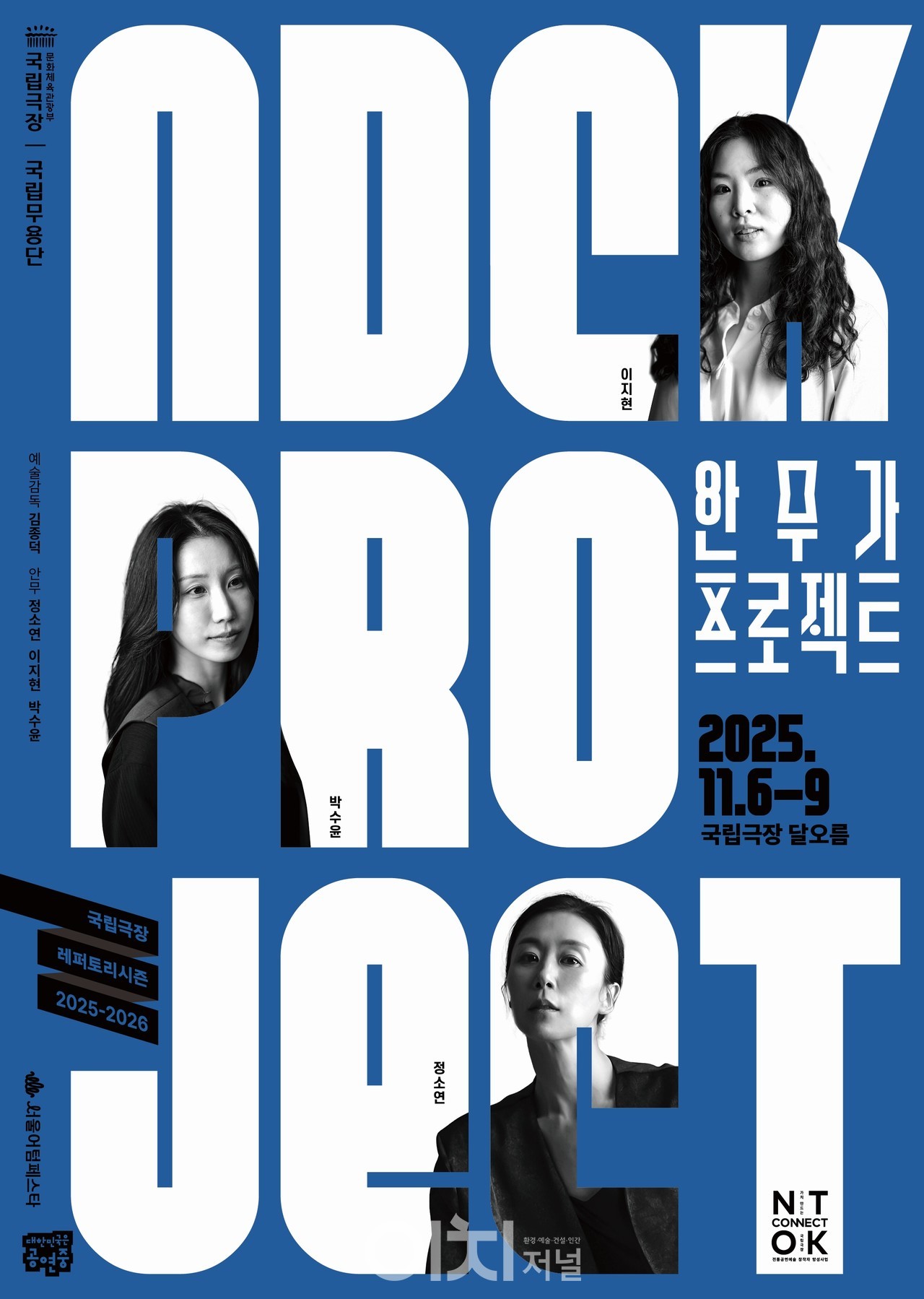

가을의 무대 위에서 전통과 실험이 교차한다. 국립무용단이 내놓은 ‘2025 안무가 프로젝트’는 단순한 공연이 아니라, 한국춤의 미래를 향한 질문이자 선언이다. 11월 6일부터 9일까지 국립극장 달오름극장에서 펼쳐지는 이번 무대는 ‘젊은 안무가들이 만들어내는 한국춤의 내일’이라는 메시지를 담고 있다.

국립무용단은 2023년부터 신진 안무가들의 실험과 성장을 지원해 왔다. ‘안무가 프로젝트’는 단순히 작품을 올리는 자리가 아니라, 창작의 전 과정을 함께 만들어가는 훈련의 장이다. 선발된 안무가들은 멘토링과 무대 제작, 기술 자문까지 전방위적 지원을 받으며, 한국춤의 새로운 방향성을 실험한다. 이 프로그램을 거친 최호종, 정보경, 이재화가 이미 무용계의 주목을 받으며 성장한 것처럼, 올해의 세 명—정소연, 이지현, 박수윤—역시 그 뒤를 잇는다.

정소연의 작품 <너머>는 ‘AI와 인간의 관계’를 춤으로 표현한다. 인공지능이 삶에 깊숙이 들어온 시대, 인간의 감정과 몸짓은 어디로 향할까. LED나 영상 대신 오직 몸과 호흡으로, 기술의 시대를 통과하는 인간의 존재를 역설적으로 드러낸다. 도살풀이 장단과 EDM, 브라스 밴드가 교차하는 음악은 이질적이면서도 묘한 유머를 남긴다.

이지현의 <옷>은 사회적 틀 속에 ‘입혀진 자아’를 탐구한다. 옷과 옷걸이를 상징으로 활용해 인간이 사회 속에서 스스로를 어떻게 포장하고 제한하는지를 보여준다. 전자음악과 한국음악이 겹치는 사운드 위로, 무용수들은 신체를 의복처럼 ‘입고 벗으며’ 자아의 경계를 질문한다.

박수윤의 <죽 페스>는 죽음을 ‘끝이 아닌 축제’로 바라본다. 장례를 슬픔의식이 아닌 ‘삶의 완성’으로 풀어내며, 거울과 라이브 밴드, 숨소리와 종소리로 인간의 마지막 여정을 담담하게 기록한다. 이 작품은 관객으로 하여금 스스로에게 묻게 한다. “삶의 마지막에서 나는 어떤 춤으로 작별할 것인가.”

이번 무대에는 국립무용단 청년교육단원과 객원 무용수 22명이 함께한다. 20대 초반의 무용수들이 만들어내는 에너지는 작품에 생생한 리듬을 불어넣는다. 각자의 개성과 해석이 다른 세 작품은 하나의 무대에서 충돌하고, 또 화합한다. 공연은 단순한 무용의 향연이 아니라, 세대와 예술, 전통과 미래가 맞닿는 ‘움직임의 대화’다.

무대 뒤에는 더 큰 실험이 준비되고 있다. 이번 공연을 통해 선정된 우수작은 이후 국립무용단 정규 레퍼토리로 확장되거나, 영상·필름 등 다른 예술 매체로 재탄생한다. 단 한 번의 무대가 끝이 아니라, 새로운 창작 생태계로 이어지는 연결점이 되는 것이다.

한국춤은 늘 ‘과거의 몸짓’으로 오해받곤 했다. 그러나 이 프로젝트는 분명히 말한다. 춤은 살아 있는 언어이며, 시대를 이야기하는 예술이다. 전통 위에서 미래를 향해 나아가는 세 안무가의 몸짓이 이번 가을, 서울 달오름극장을 빛낼 것이다.