데이터 활용의 새 장이 열렸다. 가명정보 활용의 문턱이 낮아지고 절차가 대폭 간소화되면서, 공공기관과 기업이 인공지능(AI) 시대에 필요한 고품질 데이터를 보다 신속하고 안전하게 활용할 수 있는 길이 열린 것이다.

개인정보보호위원회는 9월 24일 국정현안관계장관회의에서 관계부처 합동으로 마련한 「가명정보 제도·운영 혁신방안」을 발표했다. 이번 방안은 대통령 주재 ‘핵심규제 합리화 전략회의’의 후속 조치로, 그동안 복잡한 절차와 법적 불확실성으로 인해 활성화되지 못했던 가명정보 활용을 혁신적으로 개선하는 데 초점을 맞췄다.

2020년 개인정보보호법 개정을 통해 도입된 가명정보 제도는 동의 없이도 개인정보를 활용할 수 있는 합법적 장치로 자리 잡았지만, 실제 현장에서는 제약이 컸다. 공공기관 중 최근 1년 내 가명정보 제공 경험이 있는 곳은 2%에 불과했고, 데이터 결합과 반출 절차에 평균 310일이 소요되는 등 연구자와 기업에게는 사실상 장벽이었다.

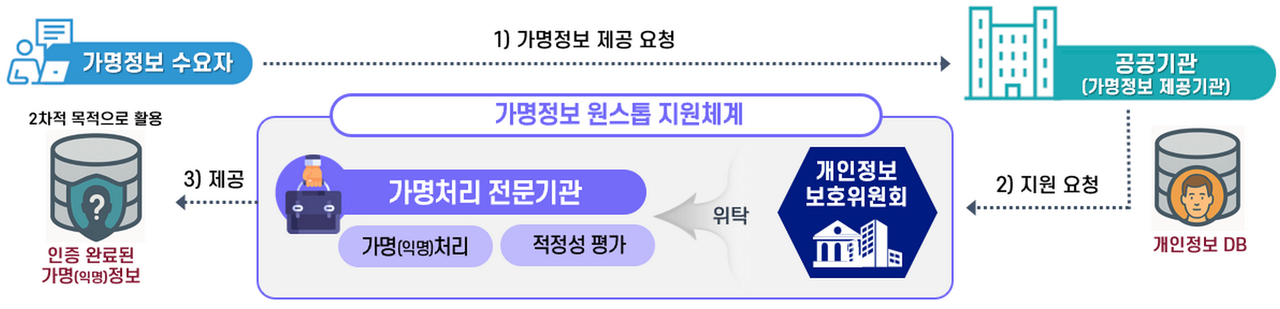

이번 대책은 크게 세 가지 방향으로 정리된다. 첫째, 공공기관 가명정보 제공을 획기적으로 확대한다. 내년부터 ‘가명처리 원스톱 지원서비스’를 도입해 전문기관이 가명처리 적정성을 확인해주고, 공무원의 법적 리스크를 완화하는 ‘가명처리 면책 가이드라인’을 마련한다. 또한 ‘비조치 의견서(No Action Letter)’ 제도를 신설해 법 적용이 불명확한 상황에서 개인정보위가 사전적으로 행정조치 여부를 안내한다. 이를 통해 2027년까지 가명정보 제공 경험이 있는 공공기관 비중을 50%로 확대한다는 목표다.

둘째, 절차를 대폭 간소화하고 기간을 단축한다. 위험도와 환경에 따라 심의 절차를 차등화하고, 비정형 데이터는 표본조사로 적정성을 확인하도록 제도를 개정한다. 관련 서류도 24종에서 13종으로 통합하며, 공공기관 내 가명정보 제공 절차를 총괄 부서 단일 창구로 정비해 평균 소요 기간을 310일에서 100일 이내로 줄인다.

셋째, 데이터 활용성을 높인다. 그동안 비식별성에 치중한 과도한 가명처리로 데이터 가치가 떨어지는 문제를 개선하기 위해 가명처리 심의위원회를 법제화하고 기준을 일관화한다. 개인정보 이노베이션존을 확대해 클라우드 연계 분석 환경을 마련하고, 표준화 기술 개발과 AI 특화 인재 양성도 추진한다.

이번 방안은 단순히 규제를 완화하는 차원을 넘어, 국가 데이터 인프라를 혁신적으로 업그레이드하는 데 목적이 있다. 고학수 개인정보보호위원장은 “AI 시대에 데이터는 국가 경쟁력의 핵심”이라며 “법적 부담은 줄이고 절차는 합리화하여 데이터 혁신을 촉진하겠다”고 밝혔다.