수면은 줄고 미디어는 늘었다. 혼자 밥 먹는 시간은 늘고, 일하는 시간은 줄었다. 2024년 생활시간조사 결과가 발표되면서, 현대인의 일상 풍경이 시간의 흐름 속에서 어떻게 변화해왔는지 세밀한 단면이 드러났다. 하루 24시간이라는 동일한 틀 안에서 삶의 질과 만족도를 좌우하는 건 ‘시간의 사용 방식’이었다.

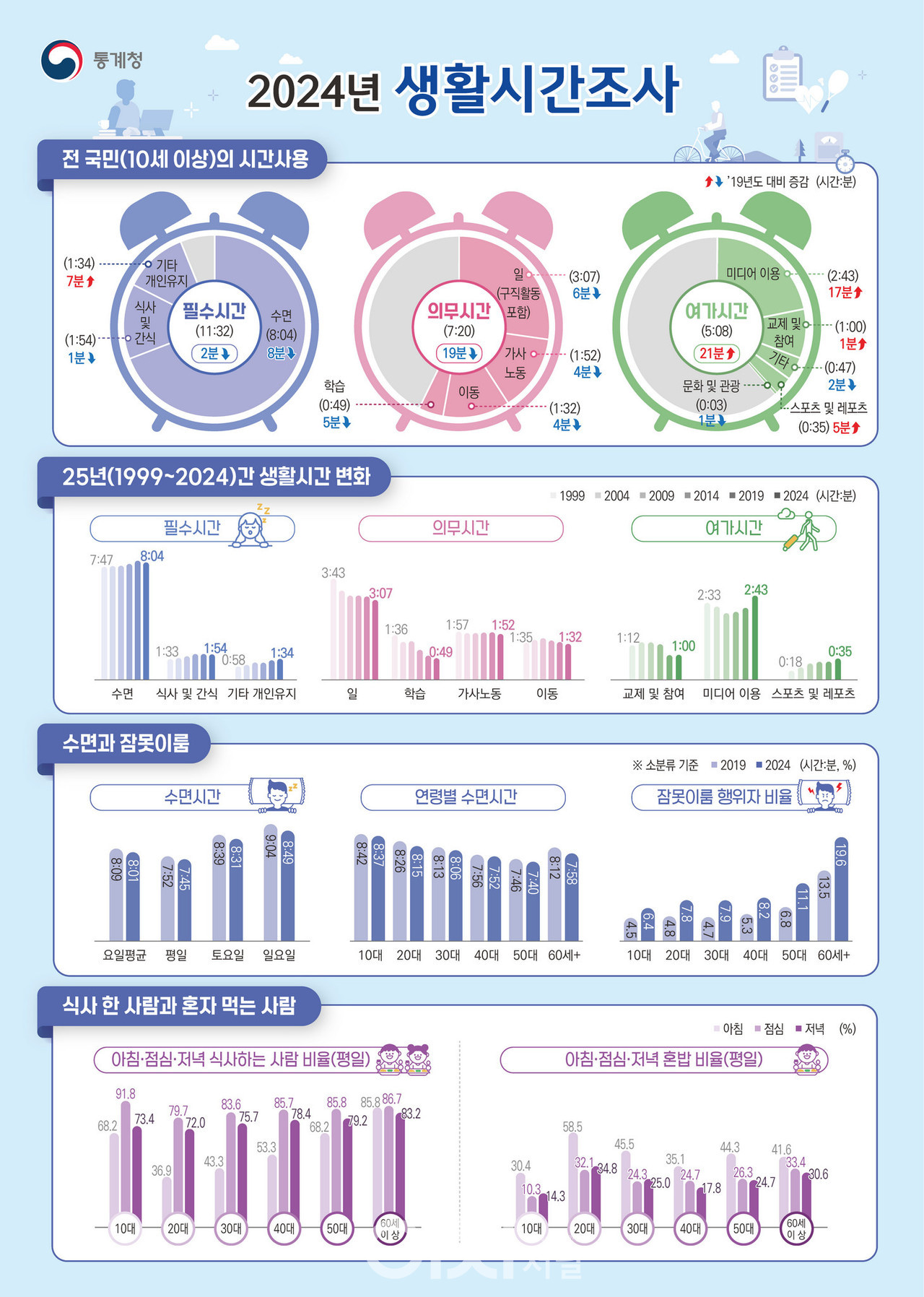

국민 평균 하루 생활시간은 ‘필수시간’ 11시간 32분(수면, 식사 등), ‘의무시간’ 7시간 20분(일, 학습, 가사노동 등), ‘여가시간’ 5시간 8분으로 구성됐다. 눈에 띄는 점은 1999년 이래 처음으로 수면시간이 감소한 반면, 미디어 소비는 뚜렷하게 증가한 것이다. 특히 여가시간 중 2시간 43분이 미디어 이용에 쓰이고 있었다. 스마트폰, 태블릿, PC가 끌고 가는 하루가 일상이 된 셈이다.

잠 못 이루는 사람의 비율은 5년 전보다 4.6%p 늘어난 11.9%에 이르렀고, 60세 이상 고령층에서는 무려 19.6%가 수면장애를 겪고 있었다. 8시간 수면 시대는 저물고, 깨어 있지만 만족스럽지 않은 밤이 늘고 있다. 반대로 기분이 좋다고 느낀 행위로는 ‘식사’, ‘대면교제’, ‘산책’이 꼽혔다. 혼자보단 함께, 멈춰 서기보단 걷는 삶이 긍정적 정서를 불러왔다는 점에서 시사하는 바가 크다.

평일 기준 아침 식사율은 63.7%로 5년 새 4%p 하락했다. 점심과 저녁도 감소세를 보였고, 혼밥 비율은 모든 끼니에서 증가했다. 특히 아침 혼밥은 41.7%에 달했다. 느긋한 식탁은 사라지고, 분주한 고립이 그 자리를 차지한 모습이다.

여가시간은 평균 5시간 8분. 그러나 여가라고 다 같지 않다. 연령에 따라 성격이 달랐다. 10대는 게임, 20대 이상은 교제, 60세 이상은 미디어에 몰입하는 양상이었다. 특히 60대 이상은 여가시간이 6시간 36분으로 가장 길었고, 미디어 이용 시간이 4시간 43분에 달해 ‘은퇴 후 디지털 생활자’의 전형을 보여줬다.

학생의 학습시간에도 변화가 생겼다. 초등학생은 학교 활동 학습시간이 5분 증가했지만, 중·고등학생과 대학생은 모두 줄었다. 학교 외 학습시간은 고등학생이 26분, 초등학생이 22분 늘었으나, 대학생 이상은 5분 감소했다. 학습의 중심이 자율로 옮겨가면서, 고학년층일수록 몰입도가 떨어지고 있음을 보여준다.

취업자 중 평일 오후 5시 이후까지 일하는 비율은 남녀 모두 감소했다. 주 36시간 이상 근로자는 여가시간이 하루 평균 1시간 8분 적었고, 일 관련 시간은 2시간 29분 더 많았다. 하루를 모두 일에 쏟고 난 후, 돌아온 밤은 자신을 위해 존재하지 않았다. 특히 ‘가장 기분이 좋지 않았던 행동’으로는 일, 청소, 식사준비가 꼽혔다.

맞벌이 가구에서 남편의 가사노동은 13분 증가, 아내는 17분 감소했다. 그러나 여전히 아내의 평균 가사노동시간은 하루 3시간 32분으로 남편(1시간 24분)의 두 배를 넘는다. 시간 배분의 평등은 여전히 갈 길이 멀다.

미취학 자녀가 있는 가구는 일과 가사에 총 2시간 34분을 더 쓰고 있었다. 이들의 하루는 양육과 노동의 이중주였다. 시간이 부족할 때 아버지는 ‘직장 일’을 줄이고 싶다고 했고, 어머니는 ‘양육과 가사’를 줄이고 싶다고 답했다. 육아의 부담은 여전히 성별 불균형 상태다.

지역별로는 경북이 일 관련 시간이 가장 많았고, 세종은 학습과 가사노동시간이 많았다. 여가시간은 전남이 가장 길고, 제주가 가장 짧았다. 그만큼 각 지역의 산업 구조와 생활문화가 국민의 하루를 다르게 만들고 있었다.

2024년 생활시간조사는 단순한 통계의 나열이 아니다. 수치 너머에는 고립된 아침 식탁, 지친 밤, 미디어에 기대 잠든 하루가 있다. 한국인의 하루는 바쁘지만 공허하다. 이 반복되는 하루를 바꾸기 위해서는, 단지 시간을 더 갖는 것이 아니라, 어떻게 쓰는지가 본질이라는 질문에 답할 수 있어야 한다.