고려의 경건한 필사 불심과 조선 전기의 사후 세계관이 담긴 유물 두 점이 마침내 고국의 품에 안겼다. 국가유산청과 국외소재문화유산재단이 일본에서 환수한 불교 미술의 걸작, 고려 <감지금니 대방광불화엄경 주본 권22>와 조선 <시왕도>가 오는 7월 8일 국립고궁박물관에서 처음 공개된다.

이번에 돌아온 두 유물은 단순한 종이 위의 기록이나 그림을 넘어, 한 시대의 신앙과 미학, 그리고 정신세계를 오롯이 간직한 예술적·사상적 결정체로 평가받는다. 불교 경전을 황금 안료로 필사한 ‘사경’과 죽은 자의 심판을 다룬 시왕도는 각각 고려와 조선 불교 미술의 전성기를 대표하는 형식이다. 이 유물들은 일제강점기와 이후의 해외 유출 과정을 거쳐 일본으로 반출됐으며, 국내에서는 현전하지 않던 혹은 매우 희귀한 형태의 유물로 그 귀환의 의미는 더욱 각별하다.

<감지금니 대방광불화엄경 주본 권22>는 1334년, 고려 충숙왕 시기에 필사된 사경(寫經)으로, 감색 종이에 금니(금가루를 풀로 개어 만든 안료)로 필사된 형태다. 길이 10.9미터에 이르는 두루마리 형태로, '도솔천궁에서 비로자나불이 설법하는 장면'을 중심으로 한 5개의 정교한 변상도(변상화)를 포함하고 있다.

이번 사경은 고려시대 환관이자 원나라에서 고위직에 오른 정독만달아(鄭禿滿達兒)가 부모와 황제의 은덕에 감사하며 발원한 작품이다. 이 발원문은 현재 코리아나화장박물관이 소장 중인 보물 <감지금니 대방광불화엄경 권15>와 내용이 일치하여, 동일 시기·동일 작가군에 의해 제작된 것으로 밝혀졌다.

특히 주존불인 비로자나불이 도솔천궁에 올라 설법하는 장면은, 단지 종교적 내용 이상의 불성(佛性)과 중생의 일체 사상을 시각화한 것으로, 고려 불교의 철학과 미학을 동시에 보여준다. 회주로 등장하는 금강당보살을 중심으로 한 보살 군상과 천계의 묘사는, 당대 사경승의 섬세하고 정치(精緻)한 선묘로 표현되어 있어, 문자와 회화, 수행이 결합된 고려 불교 예술의 극치라 평가된다.

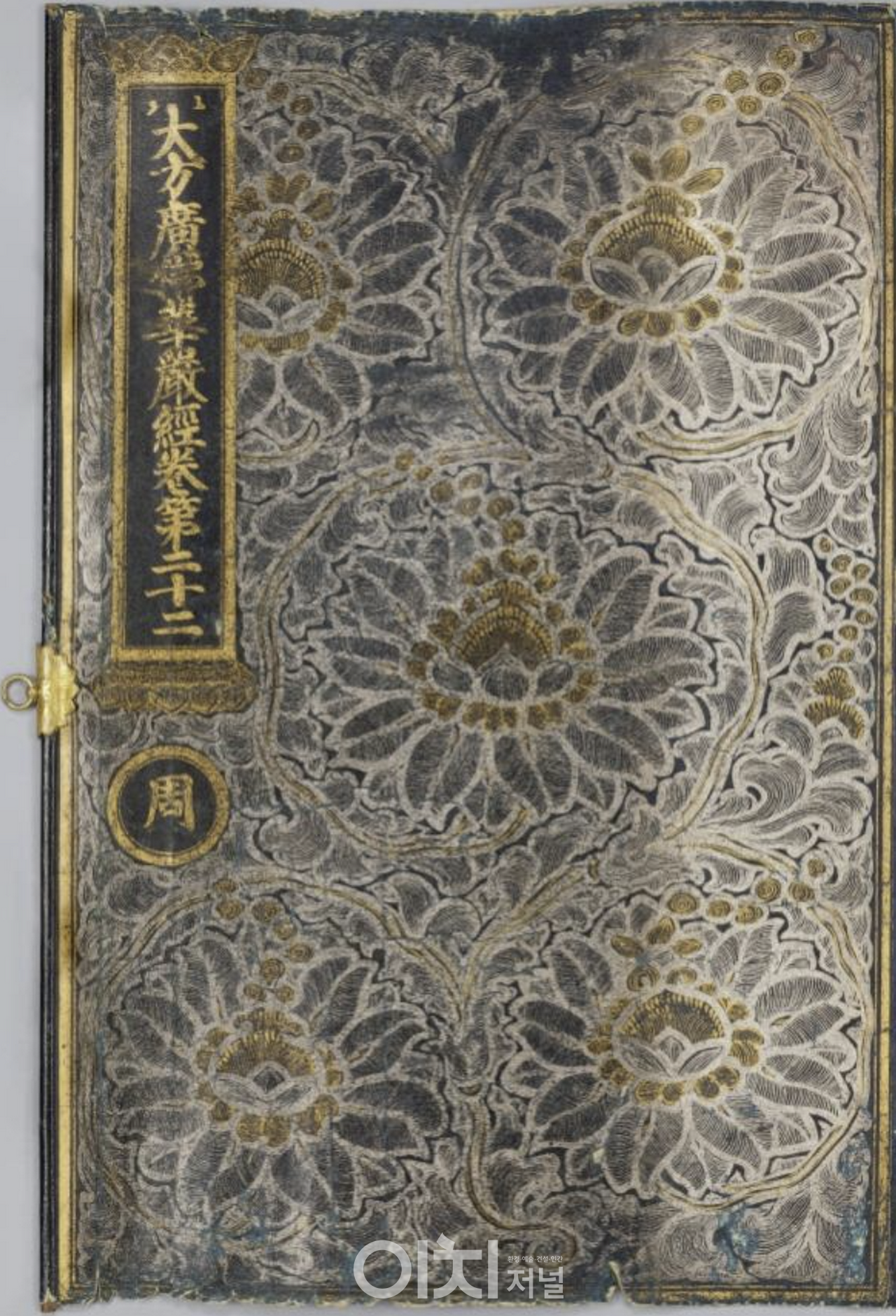

표지는 금·은니로 연꽃 다섯 송이와 넝쿨무늬를 배치한 구조로, 왕실 혹은 귀족 후원자들이 중심이 된 궁정불교 양식이 그대로 반영되어 있다. 이는 사경이 단순한 신앙 실천을 넘어, 국가적 공덕을 쌓기 위한 정치적 행위이기도 했음을 방증한다.

<시왕도>는 죽은 자의 생전 행위를 근거로 심판하는 열 명의 시왕(十王)을 그린 불화로, 조선 전기 불교 회화의 중요한 형식이다. 이번에 공개되는 시왕도는 10폭 완질본으로, 국내에는 단 2점만이 전해지고 있으며, 이번 환수본은 그 중 하나다. 완질본의 보존 상태가 양호하며, 제작 시기는 표기되어 있지 않지만, 등장하는 시주자 명단으로 미루어 민간발원 작품으로 추정된다.

그림에서는 각 시왕이 상단에 배치되어 심판을 집행하고, 하단에서는 망자들이 옥졸에게 형벌을 받는 지옥 장면이 비교적 작게 묘사된다. 시왕의 의복 문양, 배경의 운문과 당초문, 소국화 문양 등은 고려 후기 불화의 회화 전통을 이어받아 조선 초기의 회화양식으로 정착된 사례로, 시대적 과도기의 표현이 생생히 담겨 있다.

특히 이번 <시왕도>에는 두 가지 독특한 도상이 주목된다. 제5폭 염라왕도에서는 면류관에 전통적인 금강경이나 일월문이 아닌 북두칠성이 등장하는데, 이는 민간신앙에서 수명을 관장하는 별자리로서 염라왕의 권위를 상징적으로 부각시킨 장치로 해석된다.

또 제6폭 변성왕도에서는 전통적으로 ‘끓는 물 지옥’인 확탕지옥이 **연꽃이 피는 극락의 연지(蓮池)**로 변모하면서, 죄인이 그곳에서 **연화화생(蓮華化生)**하는 장면이 묘사되어 있다. 지옥에서도 뉘우치면 다시 태어날 수 있다는 불교적 구원의 가능성을 시각화한 드문 사례로, 기존 시왕도의 도상과는 확연히 다른 구조다.

이번 환수는 단순히 유물 두 점을 되찾은 것이 아니다. 일제강점기와 근대기에 유출된 문화유산을 되찾고, 그 역사적 맥락과 예술적 가치, 그리고 민족적 정체성을 되살리는 상징적 행위다. 더욱이 환수 과정에는 국가유산청과 국외재단의 협업, 그리고 복권기금의 재정적 지원이 동반되며 공공기관의 적극적인 역할이 확인됐다.

최응천 국가유산청장은 “광복 80주년을 앞두고 공개되는 이번 유물은, 고려와 조선 불교미술의 최고봉이자 잃어버린 우리의 기억”이라며 “앞으로 연구와 전시를 통해 더 많은 국민들과 그 가치를 공유하겠다”고 밝혔다.