무령왕릉 옆 2호분의 주인이 백제 23대 삼근왕이라는 결정적 단서가 드러났다. 고작 15세의 나이에 즉위해 짧은 생을 마감한 비운의 왕 삼근왕이 남긴 흔적은, 1,500년 세월을 지나 21세기 법의학과 고고학의 만남으로 드러나게 됐다.

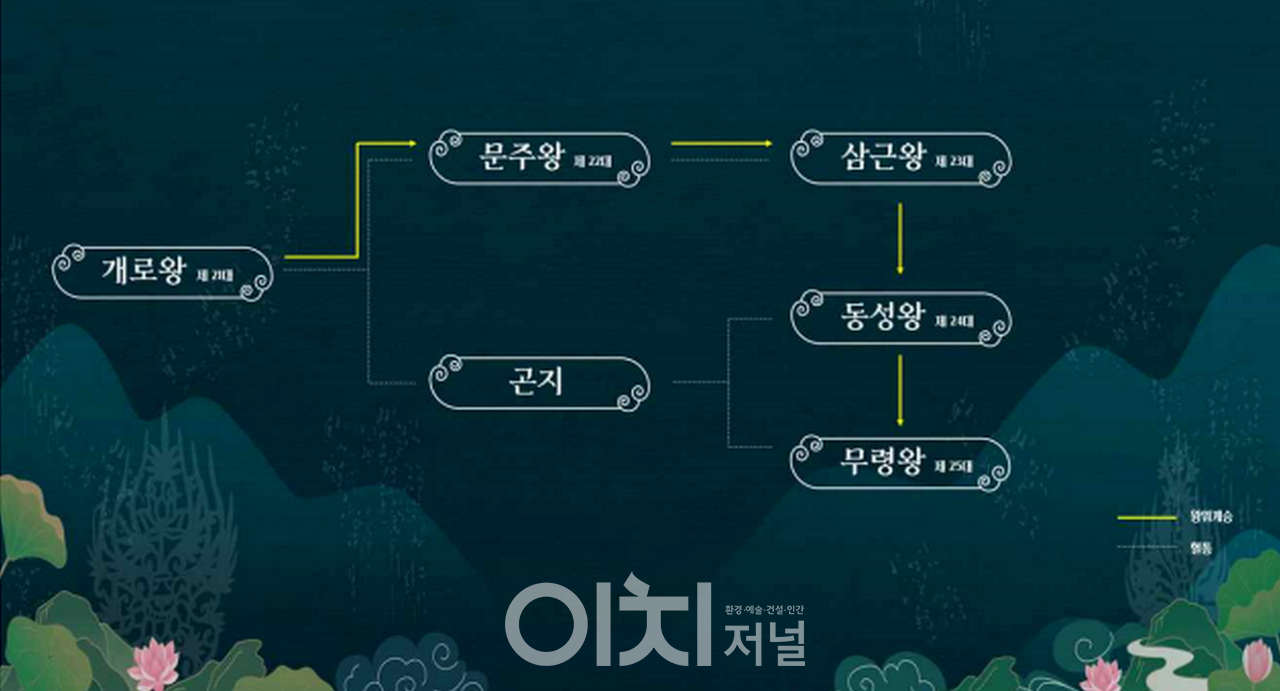

국립문화유산연구원과 국립부여문화유산연구소가 2023년 9월부터 정밀 재조사를 벌여온 공주 무령왕릉과 왕릉원 14호분. 특히 2호분에서는 금귀걸이와 함께 출토된 어금니 2점이 결정적 단서가 됐다. 법의학 분석 결과, 이 치아는 10대 중후반 청소년의 것이었다. 백제 웅진기 초기에 재위했던 왕 중 유일하게 10대였던 인물은 삼근왕(재위 477~479). 결국, 2호분의 주인공은 개로왕의 손자이자 문주왕의 아들인 삼근왕일 가능성이 높다는 결론이 도출됐다.

이번 조사는 단순히 한 왕의 무덤을 찾는 데 그치지 않았다. 흔히 정국이 불안하고 내부 체계가 무너졌다고 알려진 웅진 초기에, 백제는 오히려 견고한 정치 시스템과 활발한 대외교역을 유지하고 있었다는 사실이 드러났다.

2호분에서 나온 금귀걸이는 백제 한성기에서 무령왕릉까지 이어지는 금세공 기술의 발전을 한눈에 보여준다. 푸른 유리옥이 달린 금귀걸이는 장식과 제작 방식에서 과도기적 형태를 띠었고, 이는 삼근왕 재위기라는 시점을 강하게 시사했다. 귀걸이와 함께 출토된 은 반지는 금도금이 되어 있었으며, 유사한 형태의 반지는 경주 황남대총에서도 발견돼 백제와 신라 간 교류의 단면을 짐작하게 했다.

무덤 내부 구조도 의미심장했다. 1~4호분은 무령왕릉에서 북동쪽으로 떨어진 구역에 동서 방향으로 나란히 조성돼 있으며, 내부는 석회를 바른 돌방무덤 구조에 바닥에는 강 자갈을 30cm 두께로 깔아 무덤의 격식을 보여준다.

그뿐만 아니라, 동남아와 연결된 교역 흔적도 확인됐다. 유리 구슬 1,000여 점 중 일부에 사용된 납 성분이 태국산으로 밝혀지면서, 당시 백제가 동남아와의 교역로를 꾸준히 유지하고 있었다는 점도 밝혀졌다.

이번 발굴은 1920년대 일제강점기 이후 96년 만의 재조사로, 도굴로 인해 유물 대부분이 훼손됐던 무령왕릉 외곽의 왕릉원 1~4호분에서 이처럼 방대한 성과가 나올 것이라 기대한 이는 많지 않았다.

문화유산청은 이 조사 결과를 6월 17일 언론에 공개했으며, 일반 국민을 대상으로는 18일과 19일 발굴현장에서 설명회를 개최할 예정이다. 아울러 1971년 무령왕릉 발굴 당시 현장을 담은 희귀 음성 녹음도 이번에 처음 공개된다. 이 음성은 당시 MBC 통신원이 현장에서 녹음한 것으로 추정되며, 공주 시민 이재훈 씨가 기증해 보관 중이다.

한편, 무령왕이 521년에 ‘다시 강국이 되었음(更爲强國)’을 선언할 수 있었던 배경에는 삼근왕 시절부터 지속된 정치적 안정성과 문화적 기반이 있었던 것으로 해석된다. 삼근왕이 어린 나이에 요절하며 흔적이 미미했던 백제사에, 이번 발굴은 결정적인 퍼즐 한 조각을 더하게 됐다.