특허청이 디자인 제도에 칼을 빼들었다. 그동안 유사한 디자인이 전체디자인과 부분디자인이라는 ‘형식’만 달랐을 뿐인데도, 서로 다르다고 판단돼 중복 등록되는 사례가 잇따랐다. 이런 비합리적인 판정은 권리 충돌과 혼란을 낳았고, 제도적 허점을 파고든 전략적 출원까지 유도했다. 하지만 오는 6월 16일부터는 사정이 달라진다. 특허청이 디자인심사기준을 개정해 이용자 중심의 실질적 판단으로 방향을 틀기 때문이다.

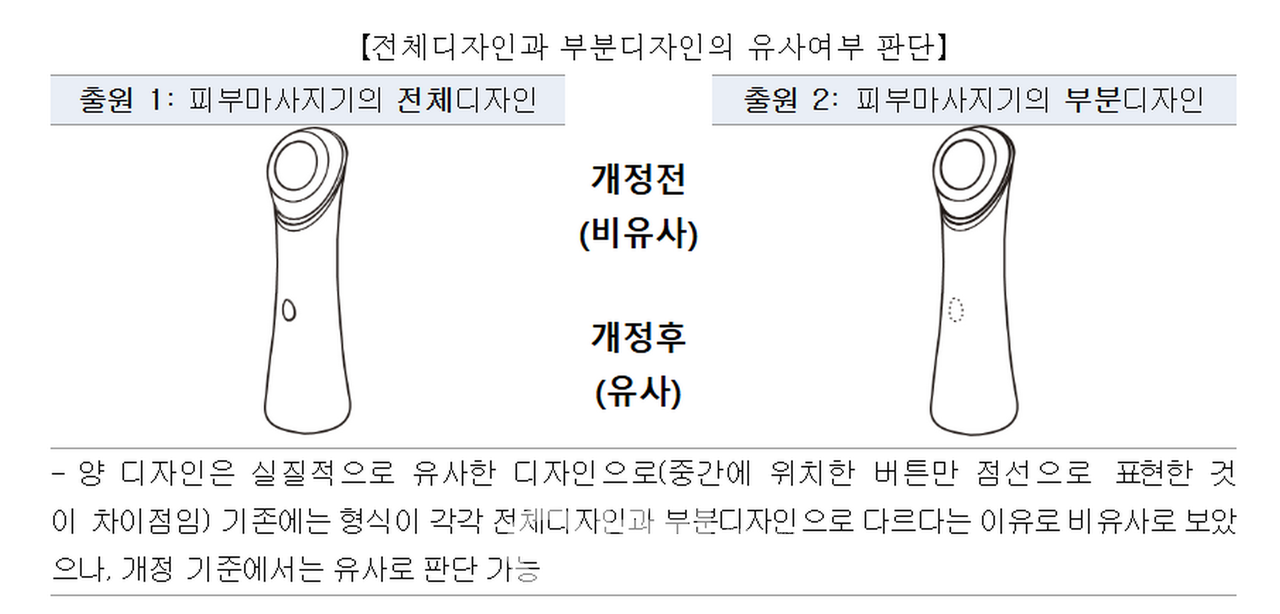

이번 개정에서 가장 주목할 점은 유사 여부를 판단하는 방식이다. 기존에는 전체디자인과 부분디자인이라는 형식의 차이만으로 실질적으로 유사한 디자인이 서로 다른 것으로 간주됐다.

예컨대 피부마사지기의 전체디자인과, 그 중 일부를 점선으로 표시한 부분디자인이 각각 별도로 등록된 사례처럼 말이다. 하지만 개정된 기준에서는 형식이 아닌 실질적 유사성에 초점을 맞춘다. 점선 하나 차이로 달라 보이는 것처럼 꾸며도, 실질적으로 유사하다면 ‘중복 등록 불가’로 결론이 난다. 그간 전략적으로 형식만 달리해 복수 출원을 시도한 일부 사례에는 제동이 걸릴 것으로 보인다.

디자인 출원 절차도 한층 간소화된다. 지금까지는 도면 외에도 재질, 용도 등을 포함한 설명을 관행적으로 기재해야 했지만, 이제는 심사관이 도면만으로 충분히 이해할 수 있다면 별도의 설명을 생략해도 된다. 반복적이고 불필요한 문서 작성을 줄임으로써 디자이너와 기업들의 행정 부담이 상당 부분 덜릴 것으로 기대된다.

자동차 실내 디자인에 대해서도 명확한 기준이 제시됐다. 자동차는 단순한 이동 수단을 넘어 실내 디자인이 브랜드 정체성과 소비자 선택을 좌우하는 시대다. 그러나 그 중요성에 비해 등록 심사에서는 구체적인 가이드가 없었다. 이번 개정은 계기판, 대시보드, 콘솔박스, 의자 등 내부 구성 요소들의 조합을 실질적인 등록 대상으로 인정하고, 사례를 구체화했다. 이에 따라 자동차 업계에서도 보다 정밀하고 전략적인 디자인 보호가 가능해질 전망이다.

특허청 이춘무 상표디자인심사국장은 “이번 개정은 제도 자체가 현실을 반영하지 못한다는 현장의 지적을 제도적으로 수용한 결과”라며 “앞으로도 현장 중심의 개선을 이어가고, 실효성 있는 디자인 보호를 위해 계속 소통하겠다”고 밝혔다.

디자인은 단순한 외형을 넘어서 기업의 정체성과 소비자의 감성을 건드리는 경쟁 무기다. 이번 개정이 보여주는 방향성은 명확하다. 형식보다 실질, 관행보다 혁신. 이제 디자인 보호도 그 수준에 맞는 촘촘한 틀을 갖춰가기 시작했다.