고려·조선 시대 전적 3건도 보물로 지정… 국가유산청 “학술·예술·사료적 가치 매우 커”

국내 괘불도 문화의 정점을 찍은 걸작이 30년 만에 새 국보의 자리에 올랐다. 국가유산청은 조선 후기 불화 「부여 무량사 미륵불 괘불도」를 국가지정문화유산 국보로 지정하고, 고려·조선 시대 전적 3건인 「대방광불화엄경소 권118」, 「삼봉선생집 권7」, 「동국이상국전집 권18~22, 31~41」을 각각 보물로 지정했다고 밝혔다.

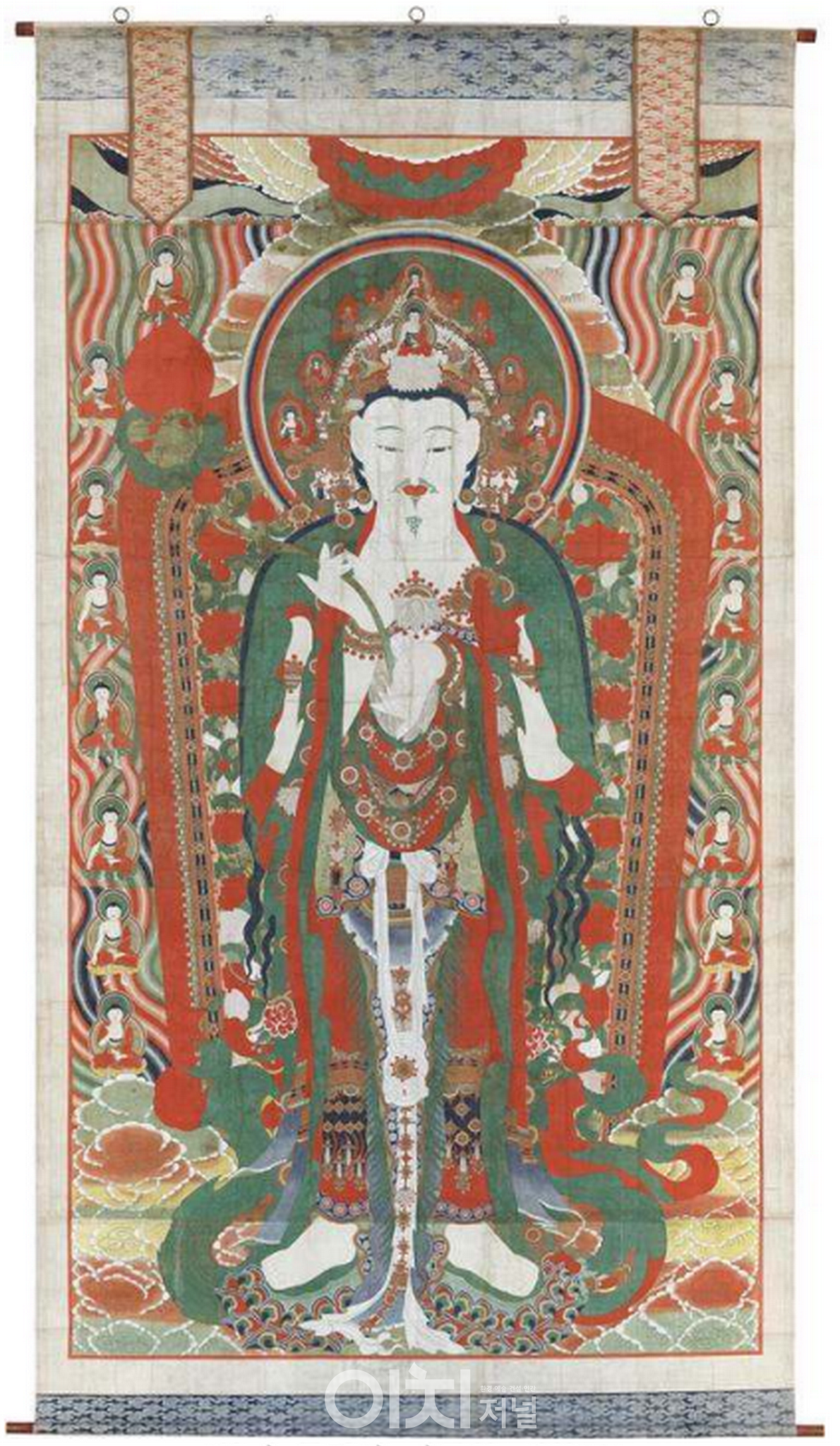

괘불도는 야외 법회나 대형 불교 의식 시 사용되는 초대형 불화로, 우리나라 불교 회화 중 독창성과 장엄함을 동시에 지닌 대표 유산이다. 특히 이번에 국보로 지정된 「부여 무량사 미륵불 괘불도」는 높이 약 14m에 달하는 거대한 규모에, 보살의 형상을 빌려 장엄하게 묘사된 입상 형식의 불화로, 지금까지 전해지는 괘불도 가운데 제작 시기, 양식, 도상 구성 등에서 가장 선구적이고 예술적 완성도가 뛰어난 작품으로 평가된다. 화기에는 제작자와 연대, 주존불이 명확히 기재되어 있어 학술적 가치 또한 크다.

이 괘불도는 1627년 조선 인조 5년에 제작된 것으로, 화승 법경·혜윤·인학·희상 등에 의해 완성되었다. ‘미륵불’을 주제로 하여 충청 지역에서 유행하던 미륵대불 신앙의 전통을 반영했으며, 이후 괘불도 도상의 전개와 확산에도 큰 영향을 끼쳤다. 특히 장엄신 형태의 괘불도라는 독특한 형식을 최초로 구현했다는 점에서 한국 미술사에서의 상징성도 높다. 붉은색과 녹색의 강렬한 대비, 중간 색조의 절묘한 조화는 종교화로서의 숭고함을 극대화하며, 전체 구성과 비례, 표현 기법에서도 매우 정제된 솜씨를 보인다.

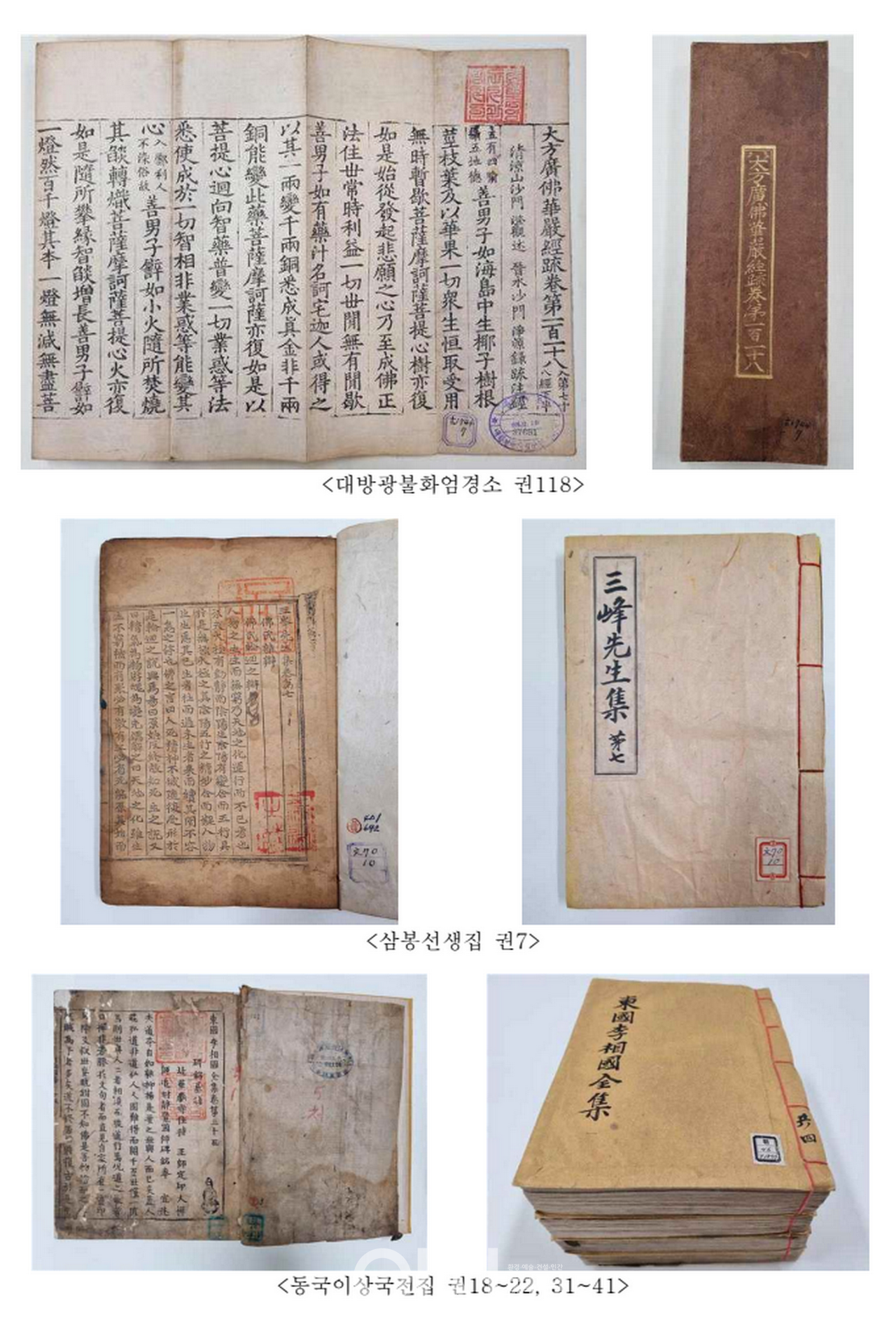

한편 보물로 새롭게 지정된 3건의 전적도 각각의 사료적·학술적 가치가 두드러진다. 「대방광불화엄경소 권118」은 고려 후기 의천이 송나라에서 들여와 간행한 불경의 일부로, 1602년에 인출된 인본(印本)이다. 상수리나무 열매로 물들인 상지에 금니로 표제를 쓰는 등 조선 전기 고서의 물리적 특성이 잘 남아 있으며, 한·중·일 삼국 간 불교 교류의 단면을 보여주는 대표적인 유물로 손꼽힌다.

「삼봉선생집 권7」은 조선 건국의 핵심 인물인 정도전의 문집으로, 아들 정진이 초간하고 증손자 정문형이 다시 중간하여 간행한 문집의 일부분이다. 이번 보물 지정본은 중간본 권7로, 정도전이 생전 집필한 주요 저작 「불씨잡변」과 「심기리편」 등이 포함되어 있으며, 초간 및 중간 과정에서의 간행 내력을 알 수 있는 발문과 기록이 수록되어 있어 고문헌으로서의 희소성과 학술적 중요성이 크다.

고려 중기 대표 문인 이규보의 문집 「동국이상국전집 권18~22, 31~41」도 보물로 지정되었다. 현재 전하는 판본 중 가장 오래된 자료로, 총 41권 중 일부만 남아 있지만 국내에 남아 있는 유일한 희귀본이다. 특히 불교 중심의 고려시대 문헌 속에서 개인 문집으로 전해지는 사례가 드문 가운데, 이 문집은 이규보의 사상과 문학 세계를 이해하는 데 중요한 단서를 제공한다. 해당 자료는 13세기 간행 후 오류와 결락이 많았으나, 이규보의 손자 이익배가 교정 간행한 정본으로 간기와 발문 등을 통해 간행의 흐름을 명확히 확인할 수 있다.

국가유산청은 이번 국보 및 보물 지정과 관련해 “국가문화유산의 체계적 보존과 활용을 위해 해당 지방자치단체 및 소유자들과 적극 협조해 나갈 계획”이라며 “특히 국보로 지정된 괘불도는 우리 문화유산의 정수로서 국민과 세계가 함께 향유할 수 있도록 전시·교육·콘텐츠 개발 등의 방안을 마련할 예정”이라고 밝혔다.

이번 국보·보물 지정은 한국 불화와 고문헌의 예술성, 희소성, 역사적 상징성을 다시금 조명하게 한 계기로, 문화유산 보존과 활용의 가치가 한층 강화될 전망이다.